湿度計がないと、今の部屋の湿度が適切なのか判断しづらいもの。

でも実は、湿度計がなくても室内の湿度を「ある程度」見極めることは可能です。

本記事では、身近な道具を使った簡単な湿度チェック方法や、スマホアプリを活用した便利な対策、快適な湿度を保つコツまで徹底解説します。

加湿や除湿のタイミングを誤らず、カビ・乾燥・体調不良を防ぎたい方は必見。

快適な暮らしのために、湿度管理の基本をマスターしましょう。

湿度計がないときの室内湿度の調べ方

湿度は快適な生活環境を保つうえでとても重要な要素ですが、湿度計が手元にない場合でもおおよその湿度を把握する方法はあります。

例えば、コップを使った簡易測定法や、植物の様子、家電の動作状況など、身近なアイテムや感覚を活用して湿度を読み取る方法があるのです。

この記事では、湿度計がないときでも実践できる湿度の見極め術を具体的に解説します。

梅雨時や乾燥する冬場など、湿度が気になる時期にも役立つヒントが満載です。

湿度の重要性と快適な生活の関係

湿度は快適な室内環境を保つうえで非常に重要な要素です。

適切な湿度(40〜60%)を保つことで、ウイルスの活動を抑えたり、肌や喉の乾燥を防いだりと、健康面にも多くのメリットがあります。

逆に湿度が高すぎるとカビやダニの発生原因となり、低すぎると静電気やインフルエンザウイルスが活性化するため、注意が必要です。

エアコンや加湿器で温度調整はしていても、湿度に無頓着な人は多いですが、実は快適な暮らしの鍵は湿度コントロールにあります。

湿度計がなくてもできる測り方

湿度計がない場合でも、身近なもので室内の湿度をある程度判断することができます。

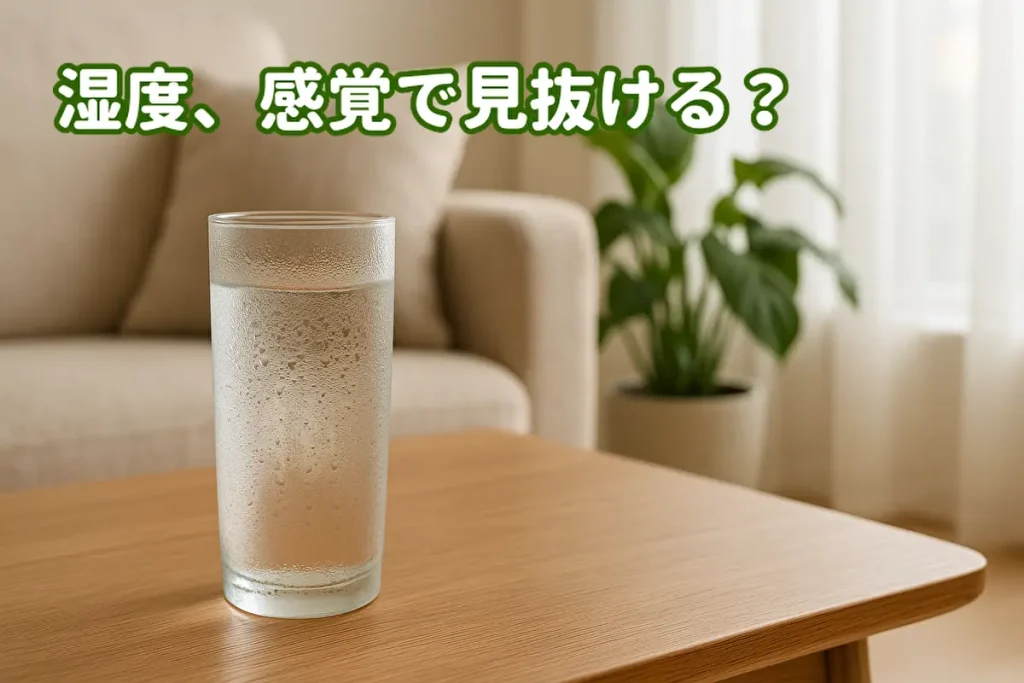

たとえば、ガラスのコップに氷水を入れてしばらく置き、表面に水滴がつくかどうかを見る方法があります。

水滴が多ければ湿度が高め、逆にまったく曇らなければ乾燥気味です。

また、体感的に喉や肌がカサつく、静電気が頻繁に起きるなどの現象も乾燥のサインになります。

湿度計がなくても、こうした小さな変化に気づけば、湿度管理のヒントになります。

部屋の湿度が必要な理由

部屋の湿度を把握することは、健康や快適性を保つためにとても大切です。

特に冬は暖房の影響で乾燥しやすく、風邪やインフルエンザの原因になりやすい時期です。

夏は逆に湿度が高くなり、熱中症リスクが高まるだけでなく、カビやダニの繁殖が進みます。

適切な湿度を維持することで、呼吸器系への負担を減らし、アレルギー症状の悪化を防ぐことができます。

湿度は目に見えないものですが、生活の質を左右する重要なファクターなのです。

簡単な湿度測定方法

湿度計がなくても、自宅で手軽に湿度を測る方法はいくつかあります。

特に有名なのが「コップと氷水」を使った結露チェック法。

温度との関係を考慮すれば、意外と正確に湿度を予測できます。

また、最近ではスマホアプリを活用してある程度の目安を知ることも可能です。

この章では、専門的な機器がなくても試せる湿度測定方法を具体的に紹介していきます。

コップを使用した湿度測定の手順

湿度計が手元にないときでも、ガラスのコップと氷水を使えば簡易的に室内の湿度を測定できます。

方法は、透明なガラスのコップに氷を数個入れて水を注ぎ、部屋の中央など空気が動きにくい場所に5分程度置くだけ。

コップの外側に水滴がつけば、室内の空気は十分に湿っており湿度が高いと判断できます。

逆にまったく曇らなければ、湿度が低く乾燥している状態です。

この方法は正確な数値は出ませんが、湿度の傾向をつかむには十分役立つ、古くから知られる生活の知恵です。

温度計と湿度の関係性

実は、温度と湿度は密接に関係しています。

気温が高いほど空気中に多くの水分を含むことができるため、同じ水分量でも温度が上がると相対湿度は下がります。

つまり、気温が高くても湿度が低ければ、乾燥している状態になります。

温度計だけでは湿度は直接分かりませんが、「喉が乾きやすい」「肌がつっぱる」などの体感や静電気の発生頻度などと合わせて確認することで、湿度の状態をある程度把握できます。

温度と湿度を同時に意識することで、快適な環境づくりが可能です。

スマホアプリを活用した湿度チェック

最近ではスマホのセンサーや、Bluetooth接続のガジェットと連携したアプリを使って、室内の温湿度を簡単に確認できるようになっています。

無料で使える天気系アプリでは、お住まいの地域の外気湿度を確認できますが、より正確に室内湿度を知りたい場合は、温湿度計と連動する専用アプリが便利です。

「SwitchBot」「ThermoPro」などの製品は、スマホで現在の湿度や履歴を確認でき、アラート機能も搭載されています。

湿度計を持っていない人でも、アプリを活用すれば手軽に湿度を把握できます。

湿度管理のポイントと対策

湿度の過不足は、健康や建物の劣化に直接影響を与えます。

高湿度はカビやダニ、低湿度はウイルスの活性化を招き、風邪や肌荒れの原因にも。

こうしたリスクを回避するには、日常的な湿度管理が不可欠です。

この章では、加湿・除湿それぞれの対策や、季節ごとの湿度調整のコツについて具体的に解説します。

無理なく継続できる方法で、快適な住環境を保ちましょう。

湿度がもたらすリスクと影響

湿度が適切に保たれていない室内環境では、さまざまなリスクが生じます。

たとえば、湿度が高すぎるとカビやダニが繁殖しやすくなり、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こすことがあります。

また、木製家具や床が膨張したり、電子機器に結露が生じて故障の原因になることも。

一方、湿度が低すぎると肌や喉の乾燥、ウイルスの活性化によって風邪やインフルエンザにかかりやすくなるなどの問題が発生します。

快適な生活を維持するためには、湿度を40〜60%に保つことが推奨されています。

加湿と除湿のおすすめ方法

湿度が適正値を外れる場合は、加湿または除湿の対策が必要です。

加湿には加湿器が便利ですが、洗濯物の室内干しや濡れタオルを吊るすなどの簡単な方法でも効果があります。

観葉植物も自然な加湿手段です。

一方、湿度が高い場合は除湿機の使用が最も効果的ですが、エアコンの除湿モードや新聞紙を使った簡易的な吸湿方法もあります。

特に窓の結露対策には、除湿シートや除湿剤が有効。

湿度の変化は季節や地域によって異なるため、自宅の環境に合った方法を選ぶことが重要です。

季節ごとの湿度管理のコツ

季節によって湿度管理の方法も変える必要があります。

梅雨や夏場は湿度が高くなりがちなので、除湿機やエアコンを活用しつつ、通気性を良くすることがポイントです。

逆に冬は空気が乾燥するため、加湿器や室内干し、観葉植物などで湿度を上げる工夫が必要です。

春や秋は比較的湿度が安定していますが、気温の変化に注意しながら微調整することが快適な住環境につながります。

湿度計やアプリで定期的に湿度を確認し、季節に応じて柔軟に対応する習慣をつけましょう。

通常の生活でできる湿度チェック

湿度管理というと難しそうに感じますが、実は生活の中のちょっとした気づきが湿度の目安になります。

たとえば観葉植物の葉がしおれていたり、洗濯物が乾きにくかったりといった現象には、湿度のヒントが隠されています。

また、除湿機やエアコンの挙動からも湿度の変化を知ることが可能です。

ここでは、道具に頼らず自然に湿度を感じ取るコツをご紹介します。

観葉植物を利用した湿度感知

観葉植物は、湿度の変化に敏感な性質を持っており、日常生活の中で湿度の目安を知る手がかりになります。

たとえば、葉先が枯れてきたり丸まってしまう場合は、空気が乾燥している可能性があります。

また、葉が湿ってベタついたり、カビのような白い斑点が出た場合は湿度が高すぎるサインです。

とくにポトスやシダ類、アイビーなどの植物は湿度の影響を受けやすいため、インテリアとして飾りながら湿度チェックにも活用できます。

加湿器や除湿器と組み合わせて、植物の状態を観察する習慣をつけましょう。

家電を用いた湿度の監視方法

最近のエアコンや空気清浄機には、室内の湿度を自動で検知し、調整してくれる機能が搭載されているものが増えています。

たとえば、除湿モードを使えば設定した湿度に保つことができ、快適な環境づくりが可能です。

また、加湿空気清浄機などは、湿度の表示機能があるため、湿度計がなくてもおおよその値を把握できます。

機器の操作パネルやリモコンに表示される湿度を参考にしながら、日常的に管理することで体調管理やカビ予防にもつながります。

家電の機能を最大限活用しましょう。

洗濯物の影響を考えた湿度管理

室内干しの洗濯物は、思った以上に湿度に影響を与えます。

たとえば、冬場の乾燥対策には室内干しが加湿効果をもたらすため有効ですが、梅雨時期や夏場には逆に湿度が上がりすぎてカビやダニの温床になることもあります。

湿度が気になるときは、洗濯物の量や干し方、場所を工夫することが重要です。

除湿器と併用する、窓を開けて風通しを良くする、浴室乾燥機を利用するなど、状況に応じて調整しましょう。

洗濯物の干し方ひとつで、湿度環境は大きく変わるのです。

湿度計とアプリの比較

湿度を数値で把握したいなら、湿度計やスマホアプリの活用がおすすめです。

ただし、それぞれに特徴や使い勝手に差があります。

アナログとデジタル、機能の豊富さや精度の違いを理解することで、自分に合った管理方法が見えてきます。

この章では、湿度計とアプリのメリット・デメリットを比較しながら、おすすめの使い方を解説します。

機能の違いと選び方

湿度を計測する手段として、「物理的な湿度計」と「スマホアプリ」のどちらを使うべきか悩む方も多いでしょう。

物理的な湿度計は、温湿度計やデジタル式の製品が多く、設置しておくだけでリアルタイムの湿度を確認できます。

一方、スマホアプリはセンサー対応のスマホか別売りの外部センサーが必要ですが、グラフ表示や過去のデータ記録、通知機能などが充実しています。

シンプルに数値だけ見たいなら湿度計、スマートに管理したいならアプリがおすすめです。

利用目的や家の環境によって選ぶ基準が変わるため、まずは自分の生活スタイルに合った使い方をイメージして選びましょう。

人気の湿度計ランキング

湿度管理をしっかり行いたいなら、信頼できる湿度計の導入が第一歩です。

人気のあるモデルとしては、「タニタの温湿度計」はシンプルかつ見やすく、口コミ評価も高い製品です。

また、「エンペックス」は精度の高さとデザイン性で支持されています。

デジタル表示が見やすい「ドリテック」の製品や、Bluetooth対応の「SwitchBot温湿度計」など、スマート機能付きも注目されています。

価格帯は1,000円前後から5,000円程度までと幅がありますが、目的に合わせて選べば、毎日の湿度チェックがグッと楽になります。

ネットや家電量販店でランキングを参考にしてみましょう。

おすすめアプリの特長と利点

湿度を手軽にチェックしたい人には、スマホアプリの活用がおすすめです。

代表的なものとして「Thermo-Hygrometer」「Weathernews」などがあり、現在地の気温や湿度、天気情報を一括でチェックできます。

また、スマートホーム製品と連携できる「SwitchBot」や「Nature Remo」などのアプリを使えば、湿度センサーとの連動で自動で加湿器や除湿機をオン・オフすることも可能です。

アプリの魅力は、無料で始められるものが多く、通知機能や履歴の確認で日々の管理がしやすい点にあります。

手軽さとデジタルの便利さを兼ね備えた選択肢として、導入する価値は十分にあるでしょう。

湿度を数値で見ずに感覚で管理する方法

「わざわざ湿度計を買うほどでもない」「部屋が快適かどうかは感覚で分かる」――そんな方のために、湿度を体感や視覚で判断する方法も紹介します。

たとえば結露の有無、窓の曇り具合、喉の乾燥や肌のかさつきなど、体の反応や視覚的なサインから湿度の状態を読み取ることが可能です。

数字がなくても湿度管理はできる、という発想で実践してみましょう。

見た目で湿度を判断する目安とは?

湿度の数値だけを見ても、実際にそれが快適かどうかイメージしづらい方も多いでしょう。

そこで役立つのが「視覚的に湿度を表現する工夫」です。

たとえば、湿度ごとに色が変わるグラフやアイコンを使ったスマートフォンアプリ、温湿度計のディスプレイに表示される表情アイコン(快適・乾燥・多湿)などが一般的です。

視覚的に表現されることで、数字を見なくても直感的に部屋の快適度が分かるのが利点です。

また、湿度変化を線グラフや棒グラフで記録することで、季節や天気との関連性にも気づきやすくなります。

視覚化によって、誰でも簡単に湿度管理を継続しやすくなるのです。

快適な湿度を保つための生活習慣

湿度管理は一時的な対策ではなく、日常の習慣として取り入れることが大切です。

たとえば、加湿器や除湿機の自動運転を利用する、洗濯物の室内干しのタイミングを調整する、窓の開閉による自然な換気を意識するなど、日々の暮らしの中でできる工夫が多くあります。

また、観葉植物の配置や、布製品の湿気の吸放出といった間接的な湿度調整も効果的です。

こうした生活習慣を意識して取り入れることで、快適な湿度(40〜60%)を保ちやすくなり、健康にも良い影響が期待できます。

数値に一喜一憂するのではなく、湿度を意識した暮らしそのものが、快適な室内環境をつくる鍵となるのです。

まとめ|湿度計がなくても、湿度はわかる!

湿度計がない状況でも、室内の湿度を把握し、快適な環境を保つことは十分に可能です。

ここでは、記事で紹介したポイントを簡単に振り返ります。

本記事のポイントをおさらい

湿度計がなくても、コップと氷を使った方法や観葉植物の状態、洗濯物の乾き具合などから、ある程度の室内湿度を判断することは可能です。

加えて、スマホアプリや家電製品に搭載されたセンサー機能を活用することで、より正確に湿度を把握する方法も紹介しました。

また、湿度が快適な範囲(40〜60%程度)にあることは、カビ・ウイルス・静電気などのリスクを防ぎ、健康や快眠にもつながります。

快適な湿度管理をするためのアクション

まずは、今すぐできる湿度チェック方法を試してみましょう。

湿度が高すぎるなら除湿剤や換気、乾燥しているなら濡れタオルや加湿器を取り入れて調整を。

季節や天候によっても湿度は変化するので、定期的な確認と調整が大切です。

湿度計やアプリを活用するのもおすすめ。

大切なのは、「今の湿度はどうか?」を意識し、行動につなげることです。